三国演义中的凤雏是谁(三国演义中的凤雏是谁卧龙是谁)

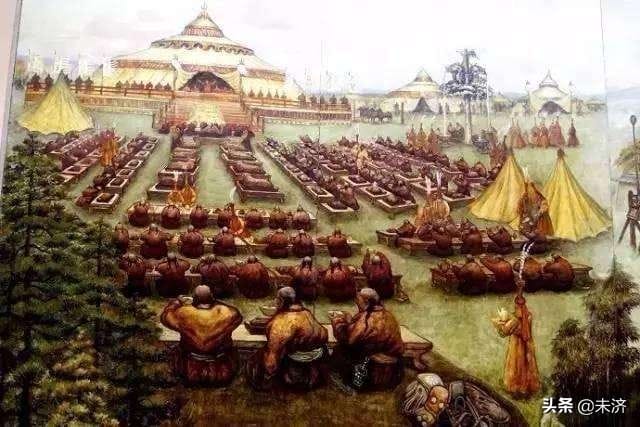

“卧龙凤雏得一可安天下”。

《三国演义》中 ,从水镜先生口中吐出的这句话,一下子拔高了卧龙、凤雏二人的档次。

直到卧龙、凤雏两人先后露面,他们的神秘面纱才逐一揭开。

所谓“龙凤呈祥”,龙、风这两个意象,为二人增添了颇多华丽色彩。不过,他们是“卧龙”“凤雏”,意思是沉睡的龙、尚未长成的凤。直到他们出山的那一刻,他们才真正破茧而出,逐渐向龙、凤的完整形态进化。

然而,这一龙、一风,居然都被那两耳垂肩、双手过膝的刘玄德所用。难怪一开始颠沛流离的刘备,到最后居然能发展成与曹魏、东吴分庭抗礼的一支力量。论人才数量,刘备敌不过云集江南名士的孙权,更无法和雄踞中原腹地的曹操相比。

然而,这刘备却得到了上天的垂青,以各种阴差阳错的机遇得到了武功盖世的“五虎上将”,更有智谋过人、有旷世之才的诸葛亮、庞统,一下子占据了“顶级人才”的制高点。

徐庶为刘备效力之前,刘备也没少在江湖上露面,最为世人所知的业绩大概是虎牢关下的“三英战吕布”。

然而,刘备虽然出身不凡、为人宽厚仁德,甚至有一定的武功造诣,在军事指挥方面却相当拙计,可谓是“屡战屡败,屡败屡战”,直到那“有王佐之才”的徐庶来投,才让刘备得以扬眉吐气。

新野一役,徐庶将曹军大将曹仁玩弄于股掌之中。他让张飞、赵云大破曹仁先锋,轻松识破八门金锁阵中破绽,随后智取樊城,让刘备赢下了有史以来最漂亮的一仗。

不过,在徐庶眼里,他本人的才能远远不及诸葛亮:“我跟他比起来,就像是下等马和麒麟相比”。

而与诸葛亮齐名的,还有庞统。“士元非百里之才,胸中之学,胜亮十倍”,天下居然还有这等奇人,在自比管仲、乐毅的诸葛亮口中,庞统的才能居然比他本人还要超出十倍。

不过,就像天底下的学霸各有各的特色一样,诸葛亮、庞统虽然师出同门,但在性格、思维、处事风格、专攻领域等方面却有着天差地别。

诸葛亮,“身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概”,这是典型的文人雅士形象。刘备为人重情义、爱才如命,一见到那诸葛亮,估计必然是满心欢喜。

在襄阳城外的古隆中,刘备几经周折终于见到诸葛亮,那谈笑风生间论天下事的风采,估计早已让刘备心悦诚服。对刘备来说,诸葛亮的出现,就如同漆黑夜空中突然划过的星光,让他看到了曙光,看到了转机。

诸葛亮出山后的第一战,刘备的二弟、三弟丝毫不给诸葛亮面子,满脸的不服和不满不加掩饰,但刘备还是不惜让追随自己多年的关羽、张飞满心不高兴,也要扶持诸葛亮号令三军。

从此,“刘备-诸葛亮”就几乎成为了中国古代历史上最著名的君臣搭档之一,在三国混战中给曹魏和东吴带来了诸多麻烦。

而庞统的第一次出场,则是在赤壁之战中献连环计,主张以火攻之策烧曹军一个措手不及。虽然军事指挥是周瑜,但东吴满朝文武,能想出这火攻之计的,恐怕唯有庞士元了。

其实,这也正折射出了诸葛亮和庞统“术业有专攻”的差异。诸葛亮深居隆中多年,钻研的是天下形势,他从群雄逐鹿的局势出发,断定刘备唯有先取荆州、再夺益州,方可和曹操、孙权形成三足鼎立之势。

“胸中有丘壑,动静皆风云”,不出茅屋便知天下三分之势,可见卧龙先生,钻研的是战略,是外交,是内政,专攻领域与庞统完全不同。

庞统不然,与那颇有管仲遗风的诸葛亮相比,庞统的专长更集中在军事领域。

战火连天,瞬息万变,在不是你死就是我活的三国时代,富有军事谋略的人才宛如“皇冠上的明珠”,堪称各大诸侯争相疯抢的顶尖人才。比如那曹营中的荀攸、郭嘉,都以很短的时间赢得了曹操信任,在曹军中享有很高的地位。

所以,千万别小看了庞统的“连环计”,要想献上此计,必须对两国的军事作战能力、气候、地理等因素有着深刻的理解,所以这庞统,的确是不折不扣的军事奇才。

历史上也有评价说,诸葛亮长于内政外交,是治国理政的好手,但在军事方面,诸葛亮则远非尽善尽美,包括后来了六出祁山、否定魏延“子午谷”奇谋、误用马谡守街亭等,也历来饱受诟病。

然而,相对于诸葛亮在刘备阵中如“空降”一般直接坐到高位,庞统的上位之路要坎坷不少。

庞统“浓眉掀鼻,黑面短髯”,而且他不拘礼节,不重视仪表形态,很难给人留下良好的第一印象,此前在孙权军中效力时便不被赏识。相对于诸葛亮眉清目秀的翩翩君子形象,这的确是庞统成功之路上的一道不小的障碍。

包括刘备,第一次看到庞统,也觉得他其貌不扬,便决定让他担任区区县令一职,与第一次见到诸葛亮时的“大喜过望”形成鲜明对比。

关羽、张飞最初对待诸葛亮的态度是“不服”,是因为觉得诸葛亮一个后来者一步坐到高位,心中自然感到不满,不过对于孔明的能力恐怕没有太多怀疑。

但这庞统就不一样了,他初次担任县令,整日醉酒不理政务,一时间名声相当不好,大家纷纷觉得庞统实在徒有虚名而已,张飞甚至决定亲自弄庞统一个难堪。直到庞统证明自己的能力,他在刘备军中的生涯才迎来了转机。

诸葛亮、庞统,并称“卧龙、凤雏”,两人在演义中少不了惺惺相惜的画面,但这两人的关系,其实也相当微妙。庞统得到刘备重用后,他和诸葛亮得到了相同的官职——军师中郎将。

在此之前,诸葛亮和庞统的地位是有很大差别的。刘备对于诸葛亮的定位,大概就是自己身边最得力的助手,协助他处理政务,可以说在刘备麾下,诸葛亮的地位比刘备之外的任何人都高。

而庞统仅仅是偏远的耒阳县令而已,若不是“凤雏”的绰号,庞统在刘备这里就是个不起眼的普通员工而已。不过,当庞统真正在官职上和诸葛亮平起平坐,两人的定位也悄然发生了变化。

不可否认的是,这两人其实是存在一定的竞争关系。庞统上位之前,由于刘备麾下实在有些人才紧缺,诸葛亮几乎是内政、军事、外交、后勤一手抓。但在庞统得到赏识之后,诸葛亮多少有些“退居二线”的意思。

刘备征讨益州,带的是庞统,这就很能说明问题了,说明刘备认为庞统的军事才华在诸葛亮之上,而对于诸葛亮的定位,则更接近于出征之际留在本方处理政事的角色。

这类角色,几乎每朝每代都有。最有名的,当然是西汉初年的萧何。刘邦手下有三杰,萧何长于内政后勤,张良擅长出谋划策,韩信则专职带兵打仗。

在曹魏阵中,担任这一角色的则是荀彧,此时诸葛亮和庞统的分工,就非常接近曹魏中的荀彧和荀攸“二荀”。后人也常说,历史上最接近诸葛亮的应当是萧何,而不是他自比的管仲、乐毅。

若没有后来的庞统之死,那么诸葛亮在刘备麾下,真的可能要做一辈子的萧何。

在征讨益州途中,庞统同样表现出色,在军事方面,庞士元的确有两把刷子,他善用奇计,尤其擅长处理复杂形势下的军事问题,对于地形、气候、心理等因素的综合把握也有独到之处。

针对夺取益州的战术,庞统提出上、中、下三策:上策是派精兵日夜兼行奇袭成都;中策是先剿灭白水关敌军,然后进攻成都;下策是退守荆州,从白帝城出发慢慢拿下益州。

刘备最终选择了中策。若庞统成功协助刘备拿下西川,那么庞统“三国军事谋略第一人”的位置可谓是十拿九稳。

然而,正在庞统意欲建功立业大展鸿图之际,诸葛亮却向刘备发来了一封泼冷水的信,他认为此次出征恐怕情况不利。

这一下让庞统坐不住了。于是,他向刘备吐露了心中可能早已想过无数遍的肺腑之言:“那诸葛亮是怕我抢了他的功,主公被孔明所惑也!”你看,哪怕才华绝伦如诸葛亮、庞统者,也免不了明争暗斗。

庞统为何对刘备说出此话?最主要的原因,恐怕是诸葛亮和庞统之间早已有竞争之势。两人才华半斤八两,师出同门,同时为刘备效力,自然免不了一较高下。

若刘备真按庞统之计拿下益州,那么庞统自然是首功,刘备三国鼎立大业可成。

姑且不论诸葛亮这封信动机何在,起码在庞统的内心,他是极其希望通过此次征益州,再次证明自己的军事才华。此时怎能让诸葛亮坏了自己的美事?

作为刘备,他当然要权衡怎么做才对本方阵营最有利。他考虑的是,如何以相对稳妥又“不失风度”的方式拿下益州,所以他不能选择“上策”,也不能选择“下策”,选了个折中的“中策”。

在这种情况下,他不会偏袒诸葛亮也不会偏袒庞统,看到诸葛亮的劝诫,他的内心很难不有所动摇。

那么最后结局如何?演义已经给了我们答案,庞统在雒城一带被乱箭射死,“出师未捷身先死”,一代名士庞统,最终未能亲自完成入川的征程。

演义中,诸葛亮料事如神,庞统之死这一幕,似乎又验证了诸葛亮的先见之明。刘备虽然达成了目的,拿下了益州地盘,达成了“隆中对”计划中的最关键一步,但同时也折损了庞统这一位难得的奇才。

历史,果真是风云变幻,世事难料啊。都说“卧龙、凤雏”,诸葛亮排在庞统之前,恐怕也不是没有理由。论智商,庞统绝不逊色于诸葛亮,甚至可能还胜出一筹,毕竟他的军事奇才的确是当时罕见。

但相对诸葛亮,庞统似乎有些操之过急、缺乏变通之嫌,他急于建功立业,反而导致了不好的结局。

相对而言,诸葛亮在人情世故方面更加老练,也更具“大智慧”,他更加善于“长线作战”,善于以逸待劳、闻声而动,抓住最佳时机一招致命,展示了更出色的宏观战略头脑。

套用今天的职业分工,诸葛亮或许是最佳CEO,擅长宏观谋划,而庞统大概就是科研型人才,精于攻克技术难题,都是人才,但也各有所长。

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。自古以来都是英雄惜英雄,但江湖上的刀光剑影却远远没有结束。

多年后,诸葛亮竭尽全力辅佐后主刘婵,终究还是独木难支。物是人非,不知道他是否会追忆起当年与他一起纵论江山的庞士元——身边若有你,事情会不会完全不一样了?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0