孙元良为什么被称为飞将军

孙元良,一名在历史的长河中留下复杂印记的军事人物,因其在战场上频繁的撤退而被赋予了“飞将军”的绰号。这一称号虽带有贬义,但也反映了他在军事生涯中特有的生存技巧和逃亡能力。孙元良的一生跨越了中华民国的多个重要历史阶段,从抗日战争到国共内战,再到最后的隐居台湾,他的经历堪称波澜壮阔。

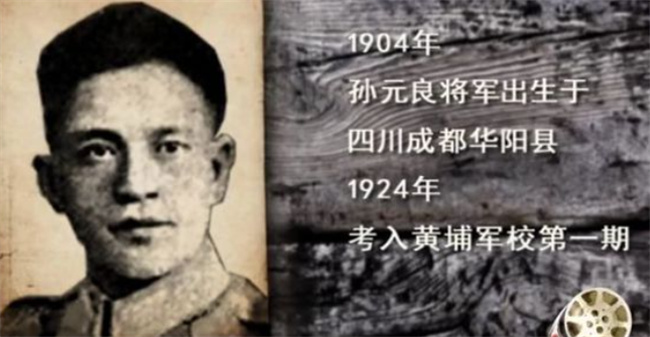

孙元良出生于1904年,原籍浙江绍兴,生长于四川成都华阳。他是黄埔军校的第一期毕业生,早年受蒋介石的赏识,迅速在军中升迁。他的军事生涯开始于北伐战争,这一时期也奠定了他日后“飞将军”名号的基础。1926年,孙元良在南昌的失守是他军事生涯中的一个转折点。由于疏于防守,导致孙传芳军队的成功偷袭,孙元良不得不带领残部撤退,因此获得了“飞将军”的初名。

孙元良在日后的军事行动中,屡次因战场上的快速撤退而被冠以此名。尤其是在淞沪会战和南京保卫战中,孙元良的部队在面对日军的进攻时,多次选择撤退以保全实力。特别是在南京保卫战中,他的部队被指责为在战斗中撤退过快,未能有效抵抗日军的进攻,从而导致了南京的沦陷和随之而来的大屠杀。

尽管孙元良在战场上的表现饱受争议,他的军事生涯还是有其成功之处。例如,他在抗日战争期间的一些战斗中表现出色,成功阻挡了日军的多次进攻。这些胜利往往被他在其他战役中的快速撤退所掩盖。

1949年,随着国民党在内战中的失败,孙元良随政府撤退到台湾。在台湾,他逐渐淡出公众视野,转而从事商业活动,并致力于写作和养生,直至2007年逝世。孙元良晚年虽然避开政治舞台,但他所撰写的回忆录为后人提供了了解那个动荡时代的珍贵视角。

孙元良被称为“飞将军”,既是对他在战场上频繁撤退行为的讽刺,也反映了那个时代国民党军队在多次重要战役中的无奈与苦楚。这一称号背后蕴含的,是对个人军事行为的评价,还有对当时战争环境和国民党军事策略的深刻反思。在中华民国军事史上,孙元良无疑是一个极具争议的人物,他的生平和军事行为继续引发后人对于责任、英勇与生存之间复杂关系的讨论。